日本相撲協会が設立して100年目の今年、2025年に行われる百周年場所についてのまとめです。

やむちゃ

やむちゃ次に百年場所は、今後もう2度と見られないと思うので、早速チケットを入手しました!

せっかく参加するので、そもそもどのような催し物が100周年イヤーでは行われたのか、体験談を書き残しておきます!(観戦記録ともいう)

100周年イヤーとして記念事業の実施

日本相撲協会は大正14(1925)年12月28日付で財団法人設立を認可されました。

令和7年12月28日に記念すべき100周年を迎えることから、令和7年度を100周年イヤーとして、記念事業を実施いたします。

令和7年12月に100周年記念式典を予定する他、詳細決まり次第発表いたします。

日本の相撲の歴史は古く、古事記や日本書紀の時代に登場しています。神話の中では力比べとして相撲が使われていたようです。その後、豊作を願って神事として平安京の相撲の儀式が続いていきます。江戸時代以降、娯楽としての文化が根付き、現在の大相撲の基礎が確立されました。

相撲の歴史については、日本相撲協会のサイトからも確認できますよ

日本相撲協会が誕生したのは、その後の大正14年(1925年)。2025年で誕生から100周年になりました。

100周年を記念して、さまざまな催し物が行われています。

催し物の一つが、今回の『百周年場所』です。

初場所、春場所、夏場所みたいな感じで、百周年場所と名付けたみたいですね。個人的にはいいネーミングだなぁと思います(^ ^)

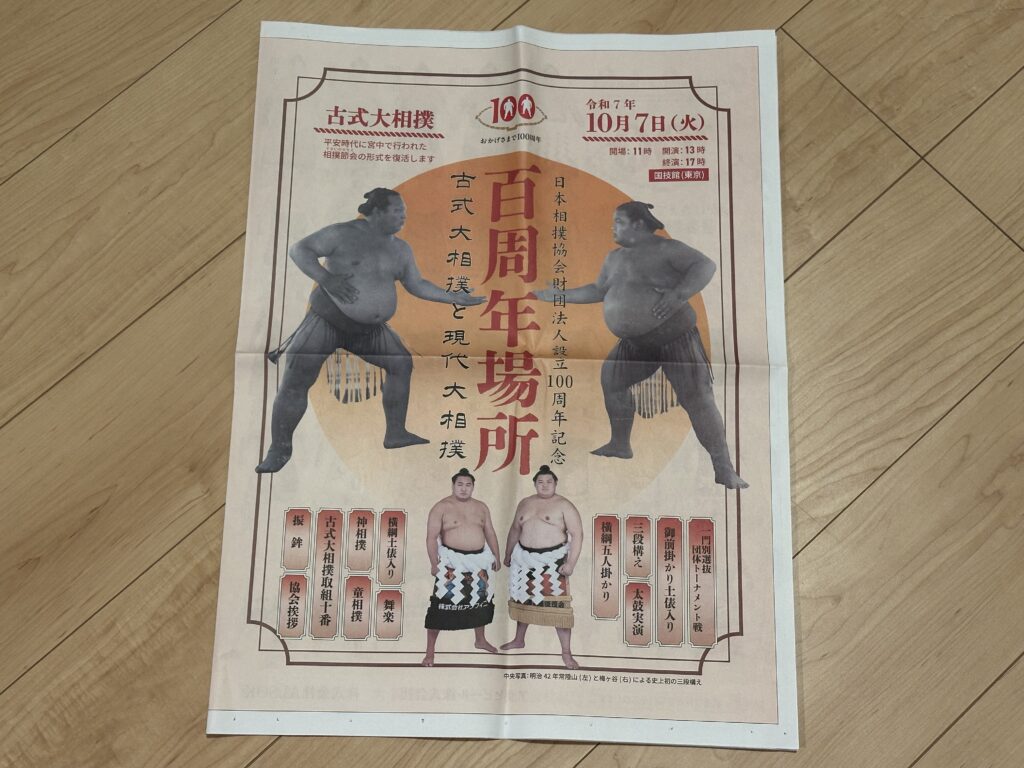

日本相撲協会財団法人設立100周年記念 百周年場所~古式大相撲と現代大相撲~

チケットは即完売…と、思いきや、私は発売から2週間後くらいにチケットを取りました。発売日を失念しておりまして、友人が「まだチケット残ってるよ!」と連絡をくれたことから、なんとかチケットが取れました。枡C席の15列なので、1階席とはいえ、ほんと〜にドベではあるのですが、、百年場所がこの目で見れるだけでもありがたいと思っています…!!

百周年場所〜当日の流れ〜

開場は11時なので、いつもの本場所よりゆっくりめのスタートです。JRの両国駅に着くのも平日ではありましたが通勤ラッシュも終わっていてゆったりしていました。

開場が遅い分、たくさんのお客様が一気に来場されるため、入場までには長蛇の列ができていました。

すでに相撲協会のホームページではタイムテーブルが公開されています。

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 10:45 | 寄せ太鼓 |

| 11:00 | 開場 |

| 13:00 | 開演 触れ太鼓 |

| 13:05 | 一門選抜団体トーナメント戦 |

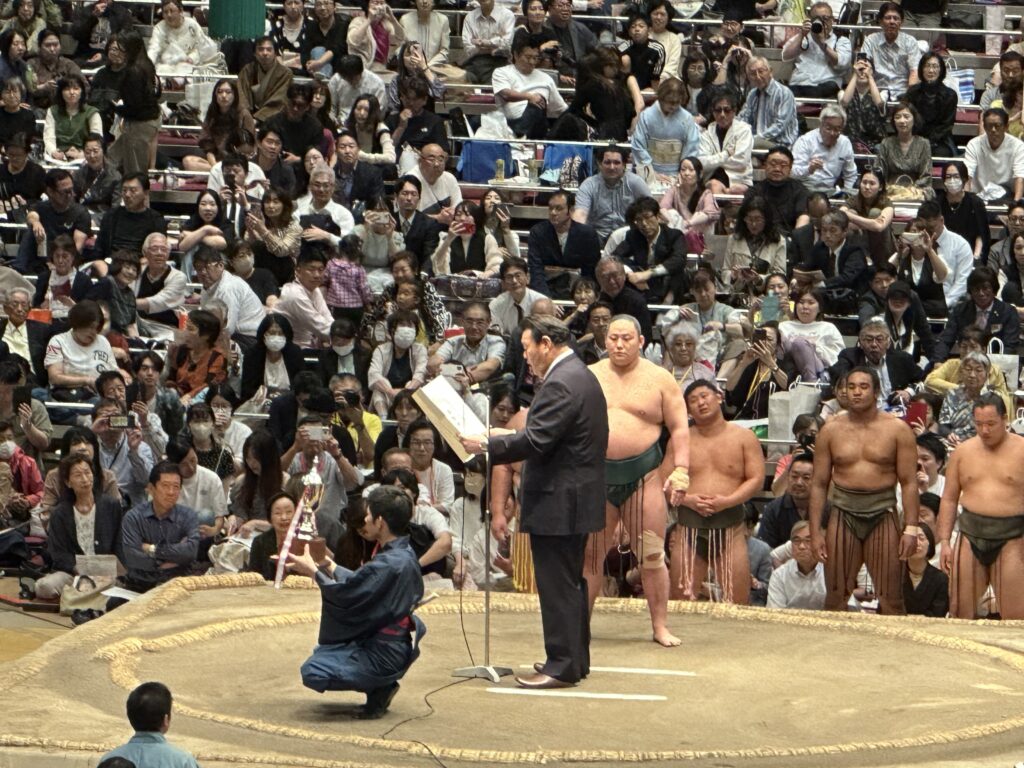

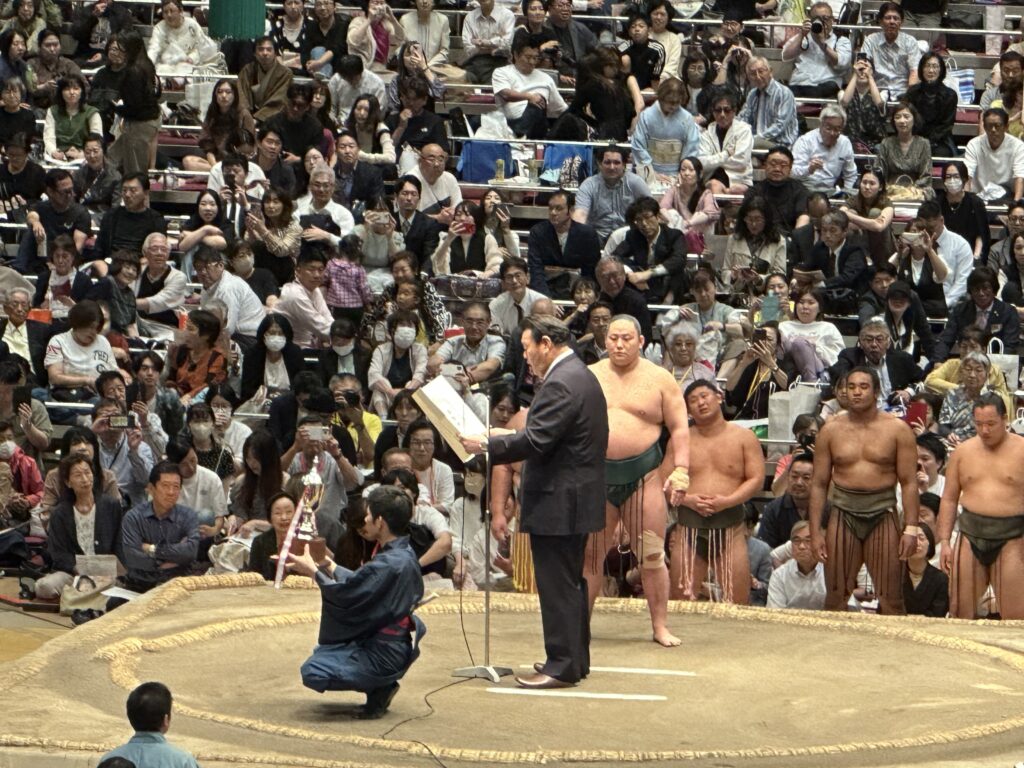

| 14:15 | 表彰式 |

| 14:20 | 協会御挨拶 君が代斉唱 |

| 14:30 | 太鼓実演 |

| 14:40 | 御前掛かり土俵入り(幕内土俵入り) 横綱土俵入り |

| 15:00 | 中入 |

| 15:10 | 三段構え 豊昇龍/大の里 |

| 15:15 | 神相撲 |

| 15:20 | 横綱五人掛かり 横綱豊昇龍/幕内力士5名 |

| 15:25 | 現代大相撲 幕内力士取組 9番 |

| 15:55 | 小休憩 |

| 16:00 | 振鉾(えんぶ) 古代相撲 |

| 16:10 | 童相撲 3組(6名)古代相撲 |

| 16:20 | 古式大相撲取組10番 幕内力士 古代相撲 |

| 16:50 | 舞楽 |

| 17:05 | 横綱御挨拶 |

| 17:10 | 終演 |

引用:日本相撲協会財団法人設立100周年記念 百周年場所~古式大相撲と現代大相撲~

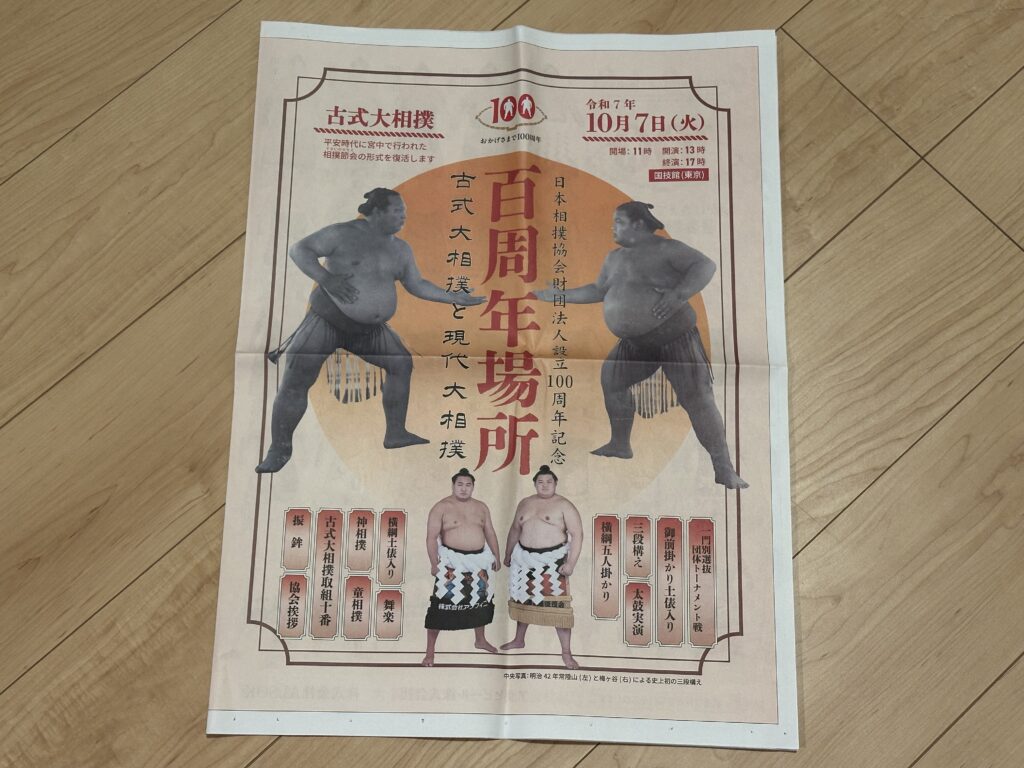

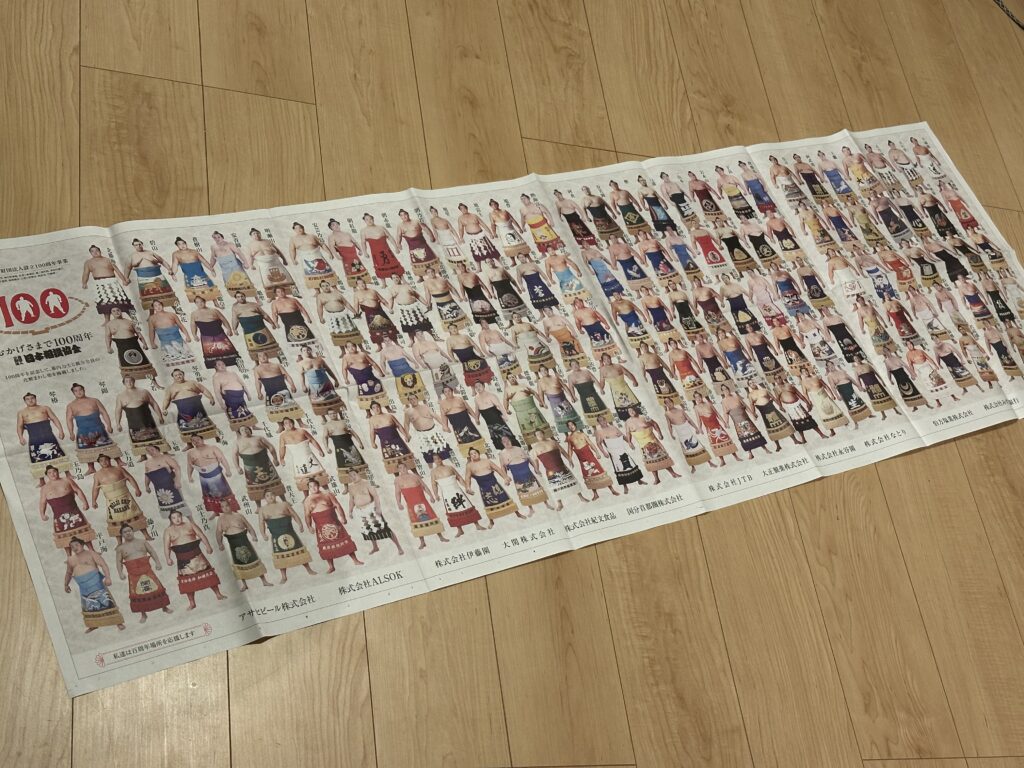

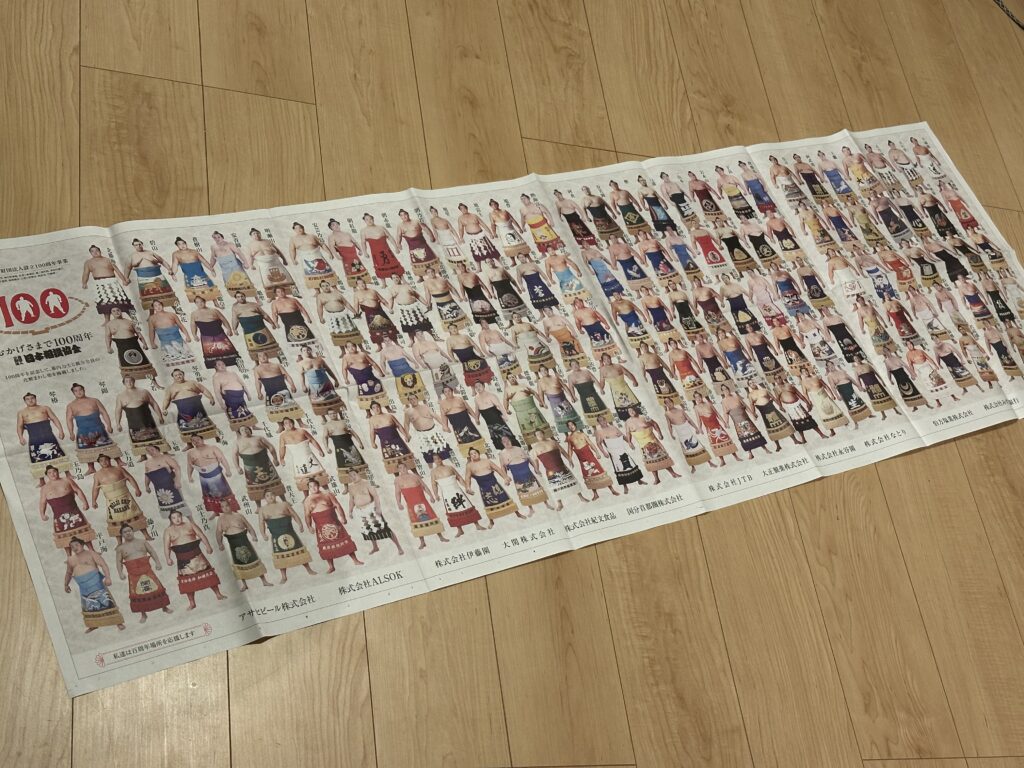

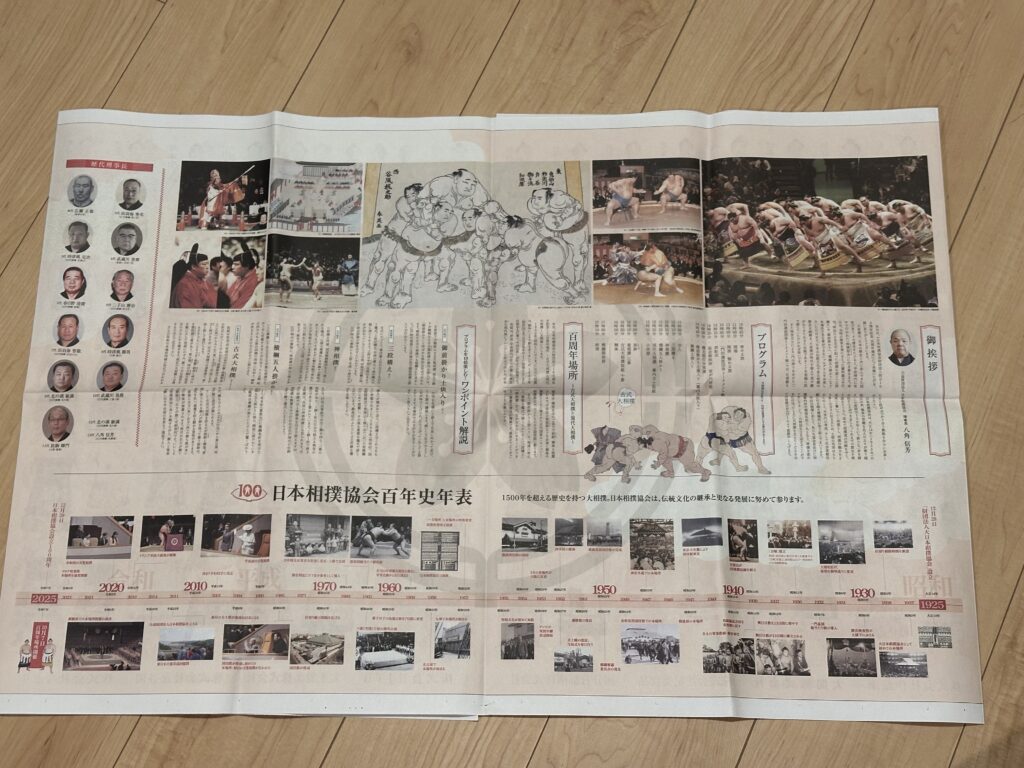

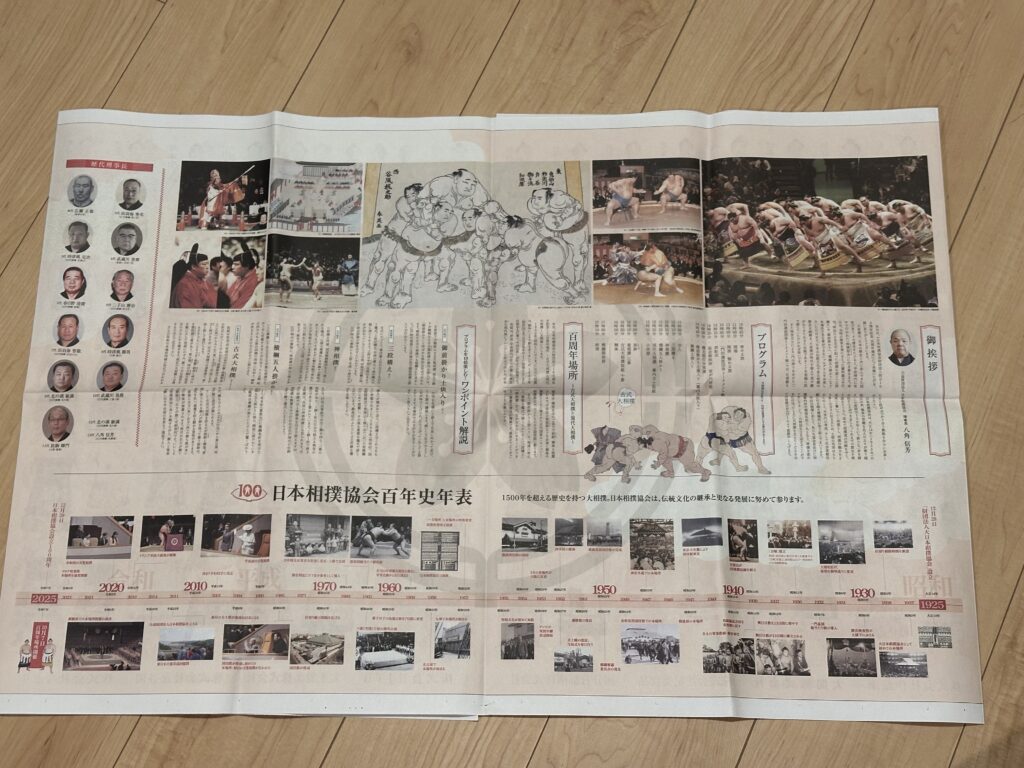

百周年限定〜パノラマ新聞〜

来場者全員にパノラマ新聞がもらえました。

見応えたっぷりで、個人的にはかなり嬉しい特典。百周年限定というのも、レア感たっぷり!

圧巻の力士写真。

100周年限定 国技館グルメ

100周年にちなんで、100円で販売している国技館グルメがあったり、限定の商品が盛りだくさんでした!

開場11時から開演13時までの間に買いに走るので、館内ロビーはお客さんでごった返していました。

100円感謝価格グルメ

- ソフトクリーム(バニラ) 限定800個

- 国技館力水アイスコーヒー 限定500杯

- 焼き鳥(ももむね串) 限定1500本

- 焼き鳥(つくね串) 限定1500本

- 相撲あんぱん 限定500個

購入できたのはソフトクリームと力水アイスコーヒーだけでした。

100周年弁当

今日しか味わえない100周年場所記念のお弁当は数量限定!

100周年記念グッズ

ユニクロ UTme! 100周年記念Tシャツ 1,990円(税込)

4種類・白色 M・L・XL

このTシャツが一番可愛い

【能登半島地震復興支援】軍配せんべい

100周年記念ロゴ入り 決まり手煎餅

特設売店が出店!

大相撲にちなんだお土産物など、各売店で購入できました。

・能登半島地震復興支援売店(スギヨ)

・もち吉土産販売売店

・大関売店

あまりに人混みが激しかったのであまりロビーの写真は撮れずでした。

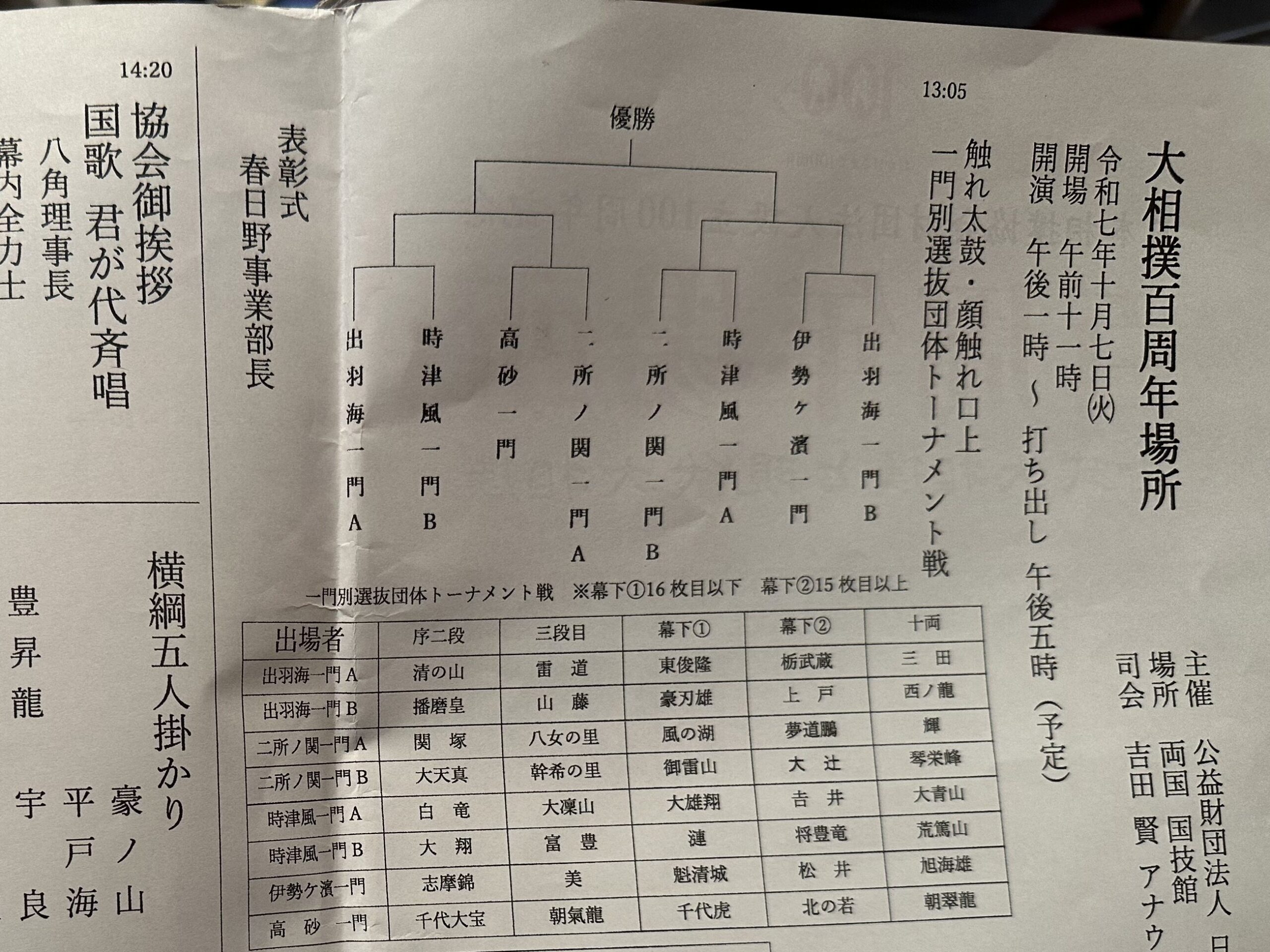

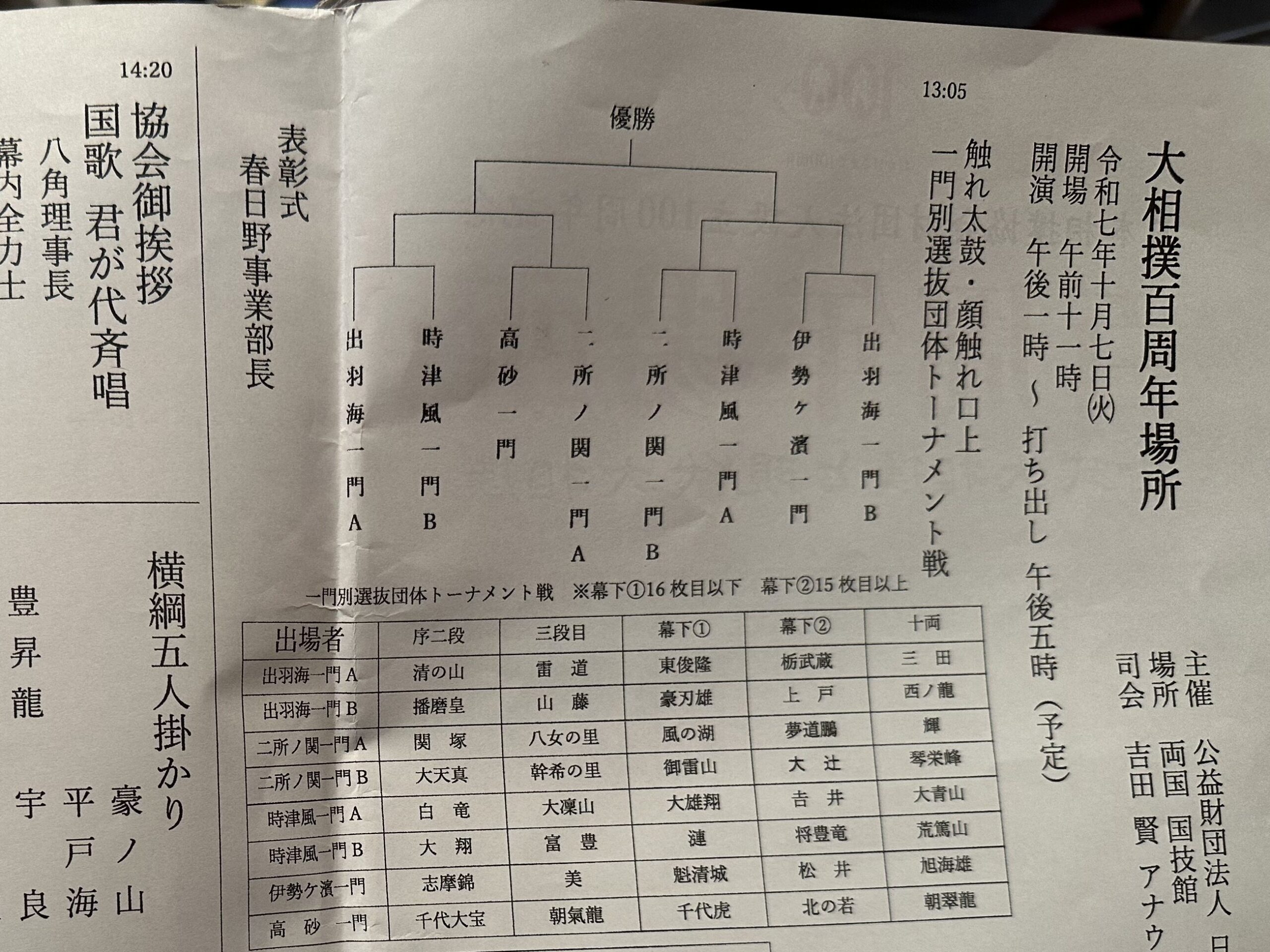

一門選抜団体トーナメント戦

大相撲トーナメントは毎年2月ごろに開催されていますが、一門選抜の団体トーナメントはあまりないのではないかな〜という印象です。

出場者は、出羽海一門、二所ノ関一門、時津風一門、伊勢ヶ濱一門、高砂一門。

5名の組み合わせは、序二段、三段目、幕下16枚以下、幕下15枚目以上、十両の5名。

優勝は三田関率いる出羽海一門Aでした。優勝賞金は104万円。(端数の4万円の意味は…)。

賞金がかかっていたこともあってか、みなさんガチな取り組みでした。

山藤さんや清の山さんなど、通常だとあまり多くの観客がいない状態で取り組みが行われる序二段、三段目の方々がたくさんの人に見てもらえて嬉しかったです。(親目線)

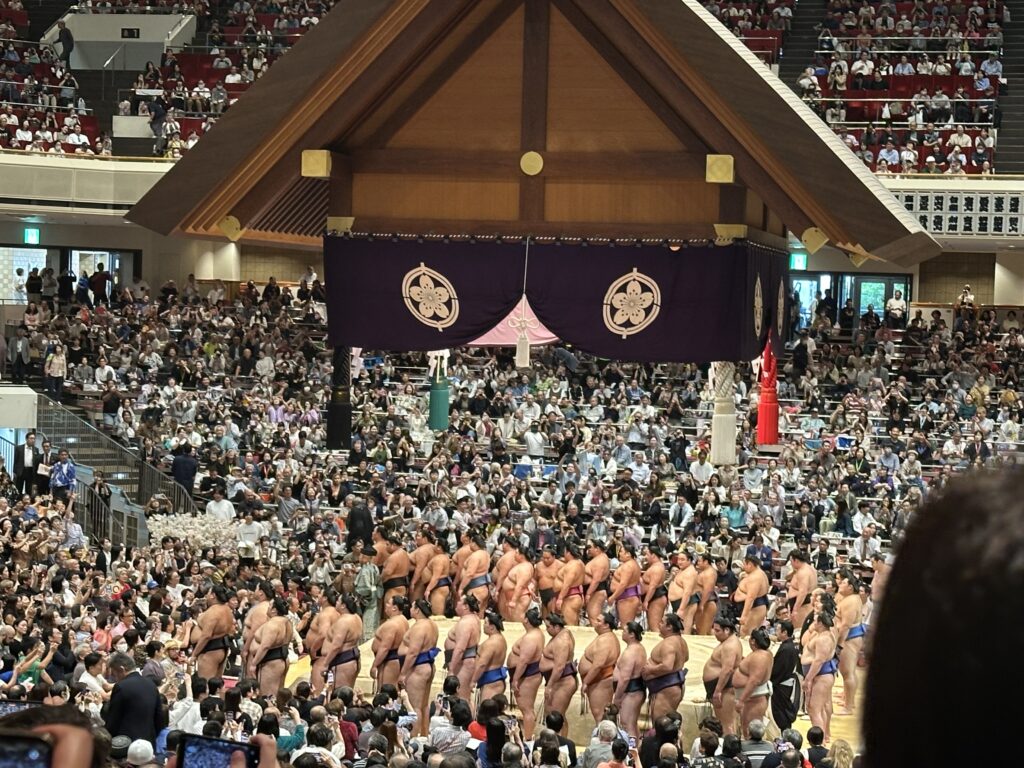

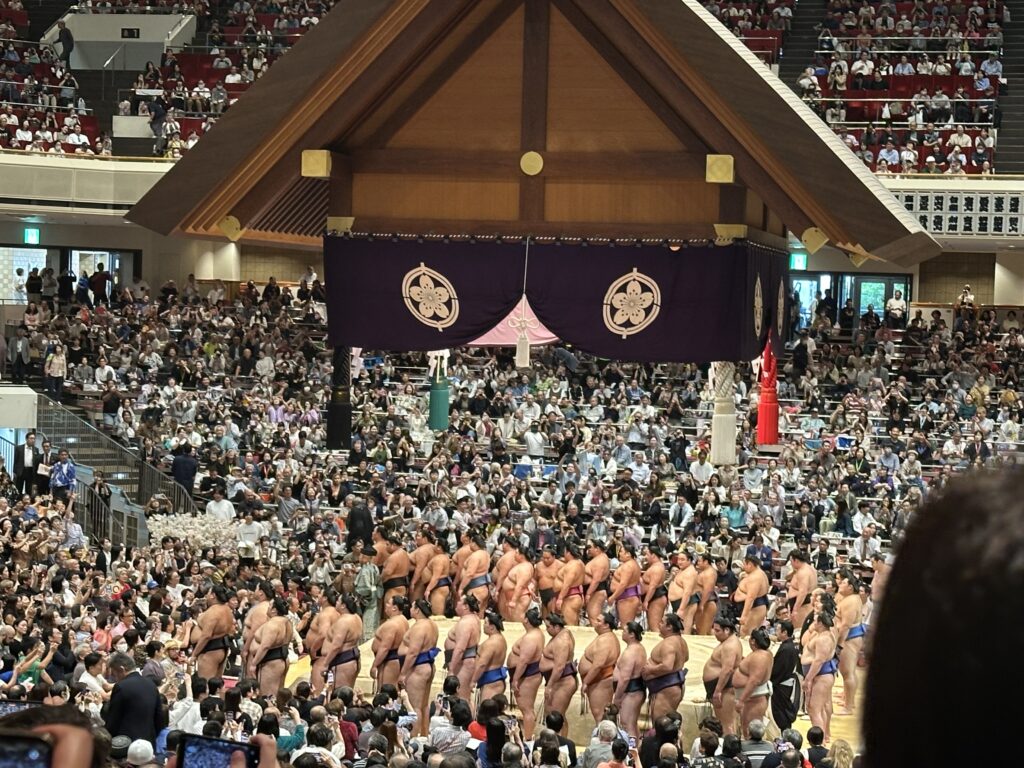

協会御挨拶 君が代斉唱

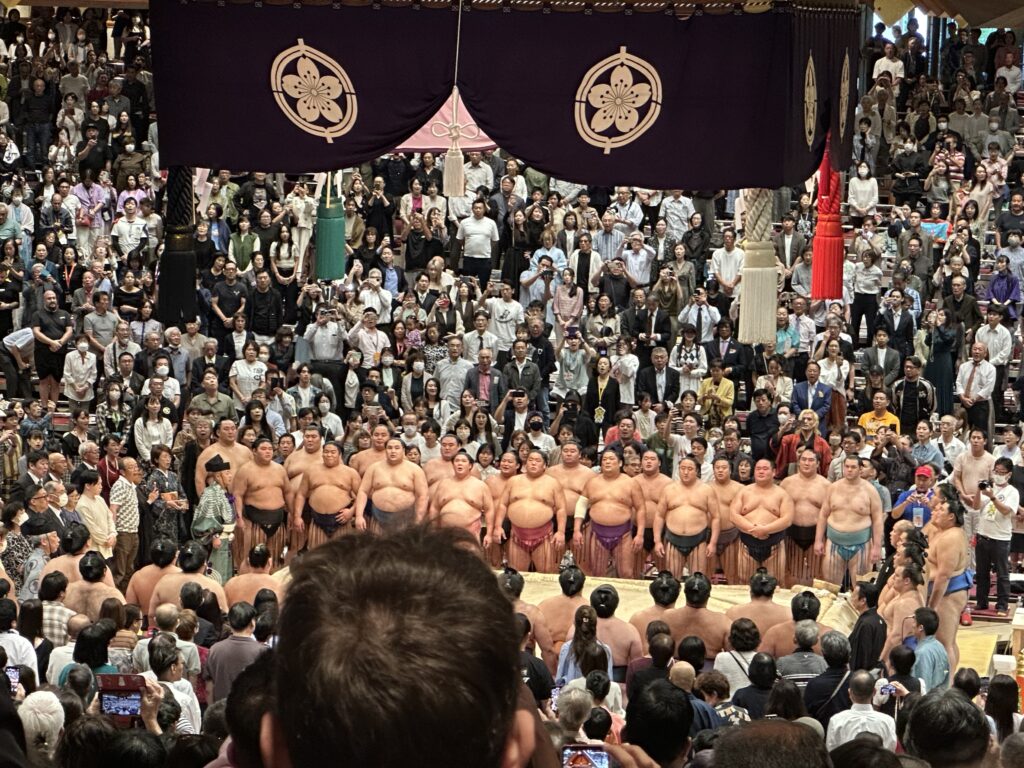

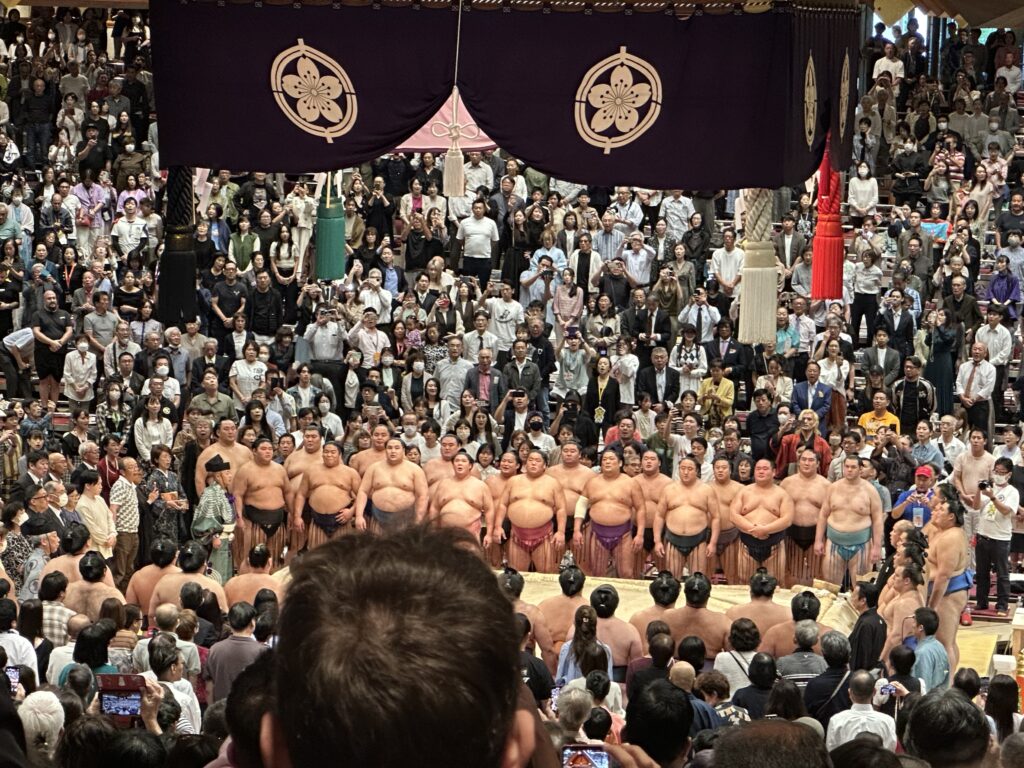

幕内力士が土俵周りにずらり。

西側から見るとなかなか面白い見た目でした。お相撲さんがたくさん並んでいる。。

君が代をみんなで斉唱。宇良関がよく見えます。手を前で組んでいるのは…友風でしょうか…

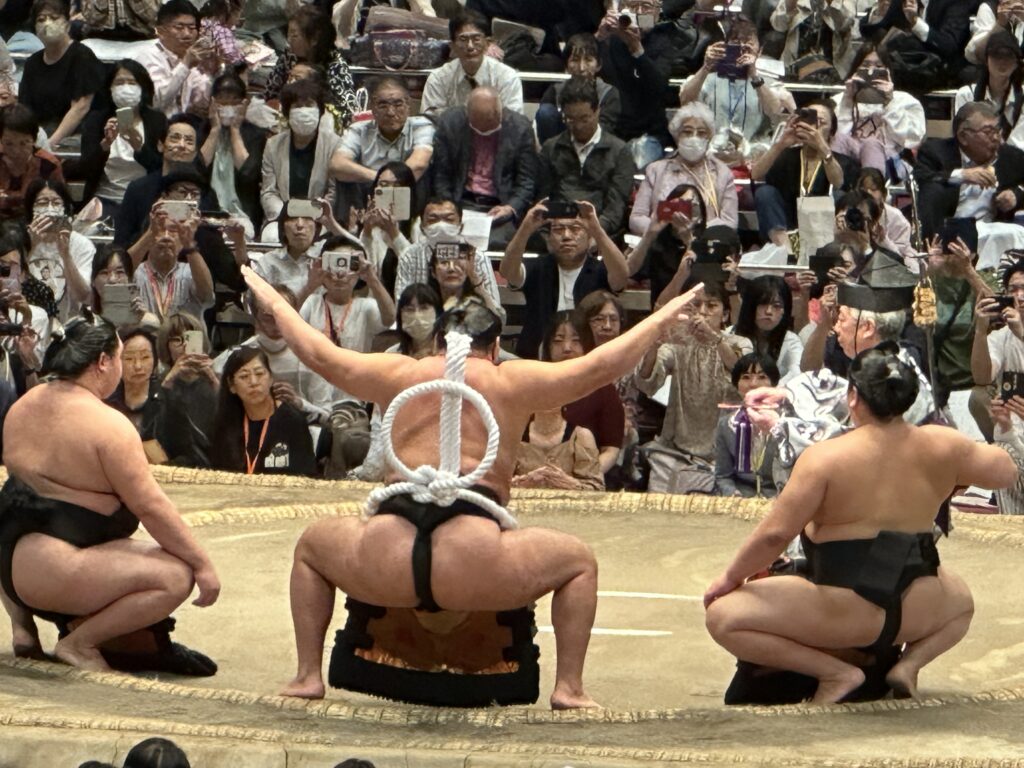

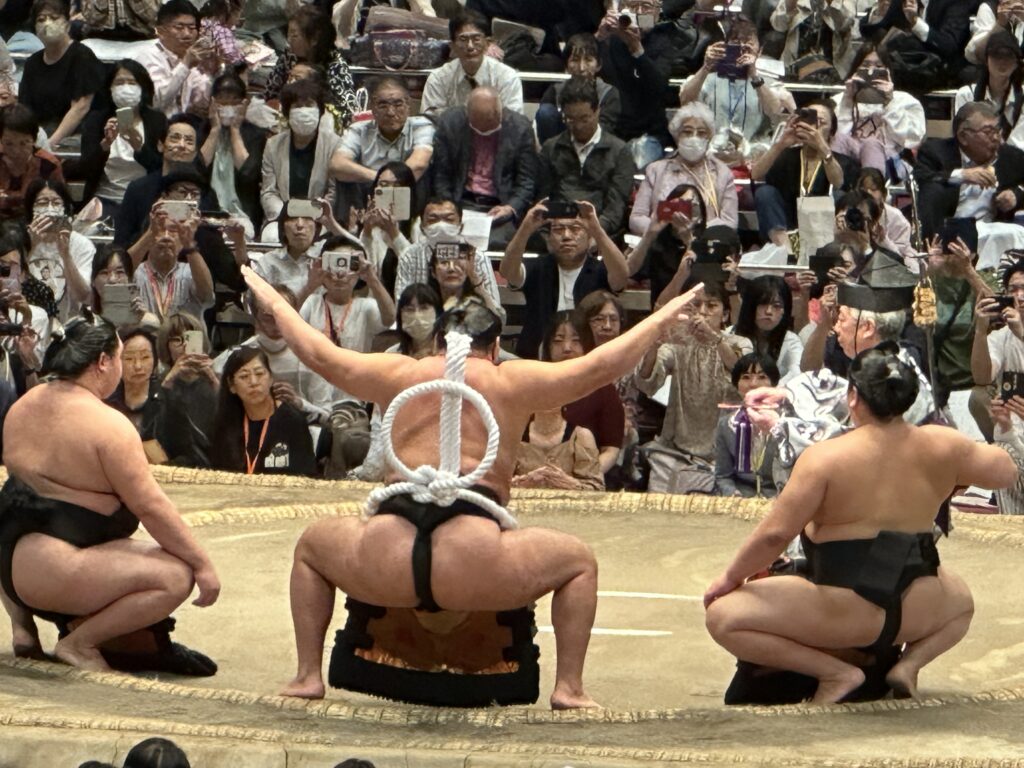

御前掛かり土俵入り(幕内土俵入り) 横綱土俵入り

御前掛かり土俵入りとは、天皇へ向けてのご挨拶のような形で土俵入りをすることを指します。

今回私が座っていた枡席は西だったので、通常の土俵入りの方がよく見える形でしたね。

なお、横綱土俵入りは通常と変わらずでした。

神相撲

タイムテーブルを見ていて、知らない行事がいくつかありました。そのうちの一つが「神相撲」です。最初は「紙相撲」かと思いましたが、どうやら違うようです。

当日までに詳細を知りたくて、ネットでもさまざま調べたのですが、無形民俗文化財だったり、傀儡子(木彫りの操り人形)を操って行うものだったり、と地域によって「神相撲」といってもさまざまあるようです。

日本相撲協会公式Youtubeチャンネルに古代相撲のうち「神相撲」も動画内に納められています。

この動画内で、神相撲について以下のように語られています。

神相撲は神前にて相撲を行うもので全国各地にて行われている民間の神事相撲とも共通する起源を持つものであります。室町時代この神事相撲は「寄り方」と「元方」とに分れて取り組みを行う、五穀豊穣を祝う神事として全国各地で盛んに行われるようになります。 古くは行事は軍配の代わりに五兵を持ち裁き無言で仕きる習らわしになっていました。大相撲で行う神相撲では大関が髷を力紙で束ね、1番取り組み途中引き分けにて終わります。この間全て無言で行われます。

(動画内アナウンス)

この平成七年の時は、当時の大関、貴ノ浪と武蔵丸が東と西に分かれて行われました。令和七年九月現在の大関は琴櫻しかいないので、横綱が代わりに行うのかなぁと思っていました。

余談ですが、本場所で関取が取り組み前に口に含む力水を拭くための紙のことを「力紙」というのですね〜。その力紙で髷を束ねて引き分ける行事的な相撲のことを神相撲と呼ぶのだと。初めて見ましたが、相撲が神事と関わっていると示す行事のひとつとして古代相撲の演舞の一つになっているようです。

参考サイト:https://www.sumo.or.jp/Entertainment/quiz/353

若隆景VS霧島

今回の神相撲は若隆景と琴櫻の予定でしたが、琴櫻が膝を痛めているため、代打で霧島が行うことに。

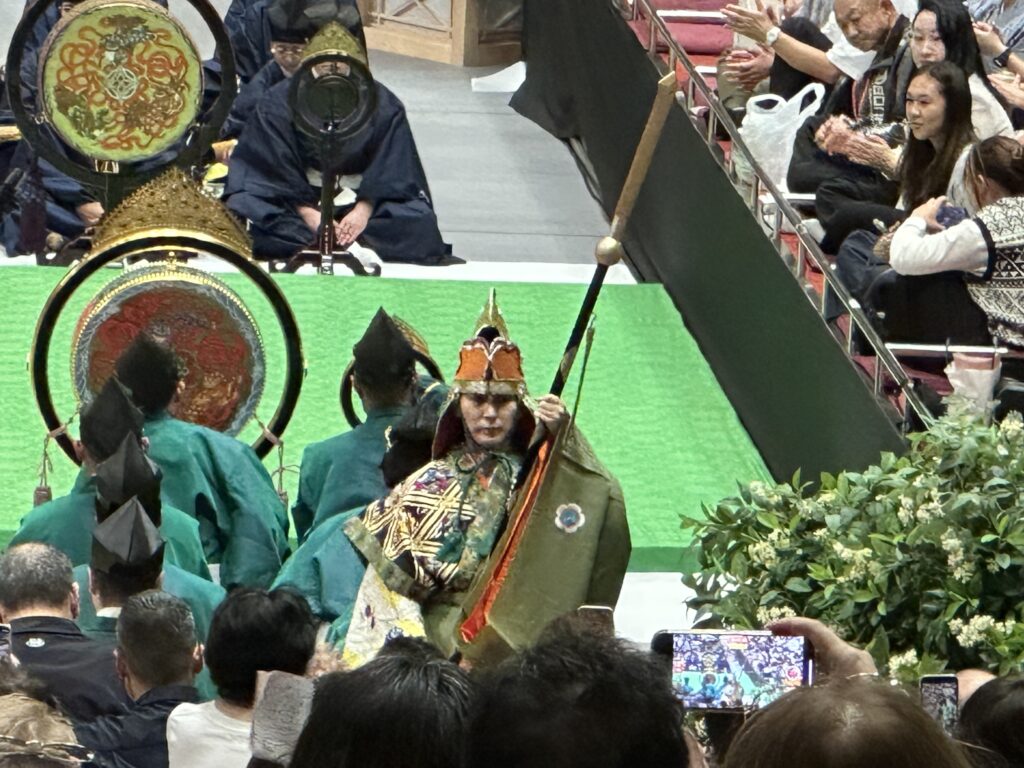

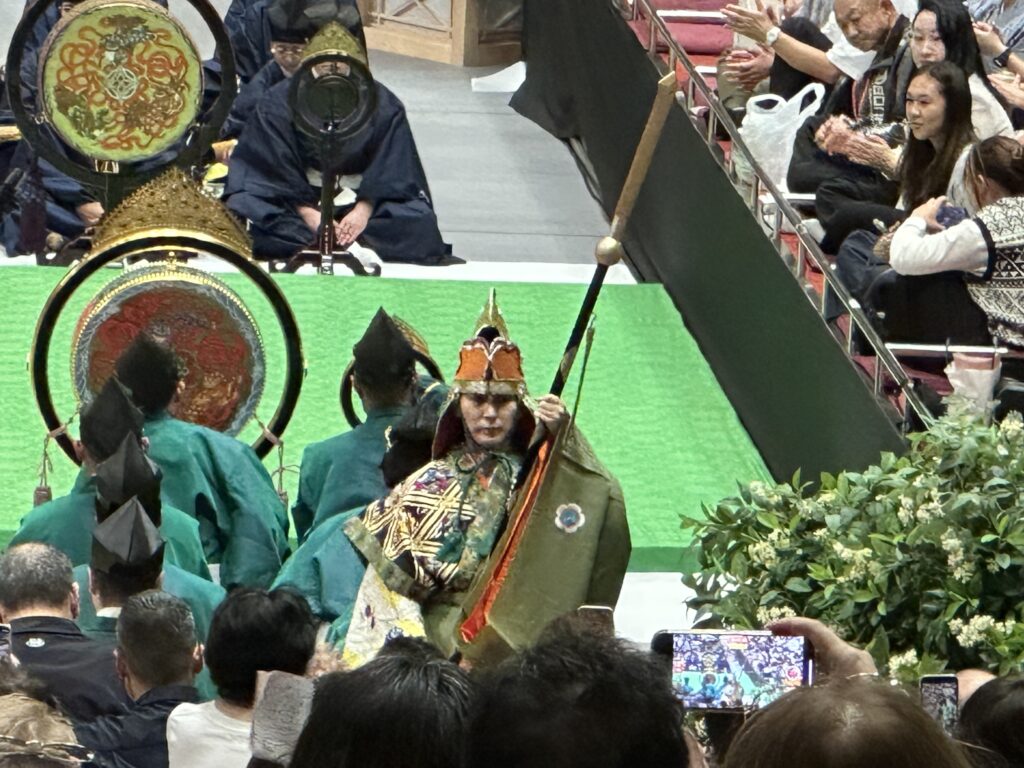

振鉾(えんぶ)

この言葉は、最近ではよく鬼滅の刃のアニメ内で聞いた気がするな〜というくらい。

ちなみに、鬼滅の刃で出てくる「えんぶ」の漢字の書き方は「円舞」と「炎舞」でした。ヒノカミ神楽の技の2つで出てきてましたね。これらの「えんぶ」もですが、そもそもの起源を知らなかったのでウィキペディアさんで確認してみました。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

振鉾(えんぶ、延鉾とも)は、舞楽の演目の一つ。舞人達が、舞台で鉾を振るう演目。舞楽の上演に先立ち、舞台を清める為に行われる、儀式的要素の強いものである。左方の舞人がまず鉾を振るう「一節」、続いて右方の舞人が鉾を振るう「二節」、そして左右両方の舞人が同時に振るう「三節」の三段階を採り、三節目は「合わせ鉾」とも呼ばれる。伴奏にも「乱声」と呼ばれる特殊な演奏形式が採用される。

舞台を清める為に行われる、とあるように、古代相撲では相撲に先立って行われていました。現代では土俵を清める塩に変わっていますが、何かをする前に場を清めるという考え方は今も昔も変わっていないようですね。

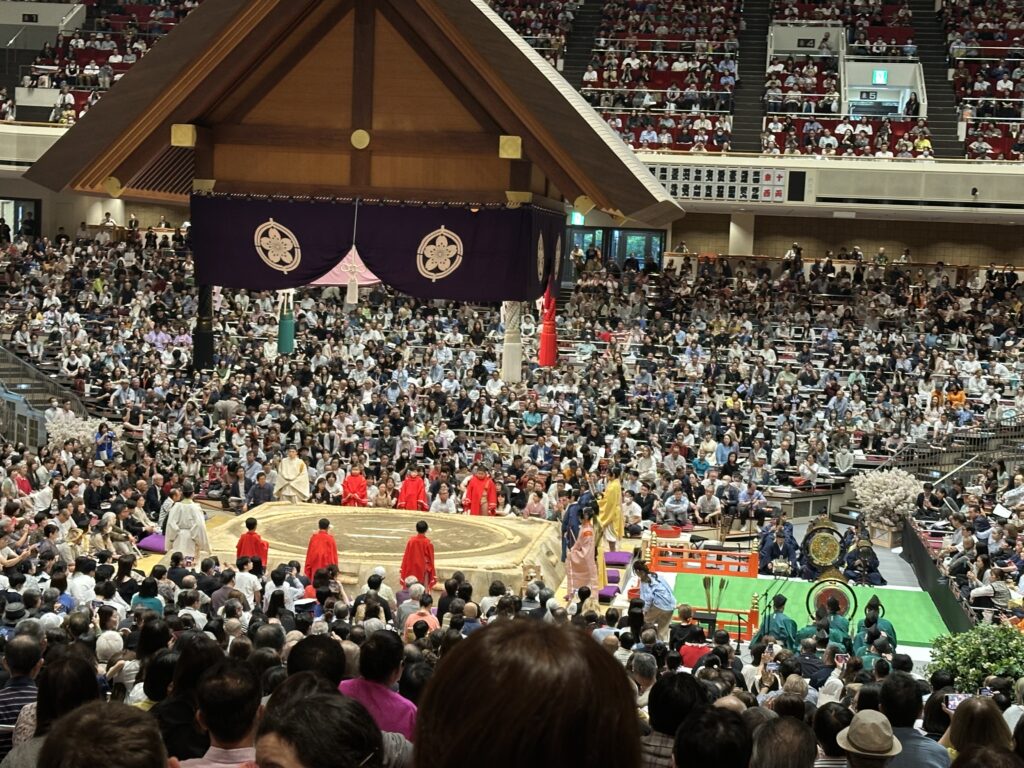

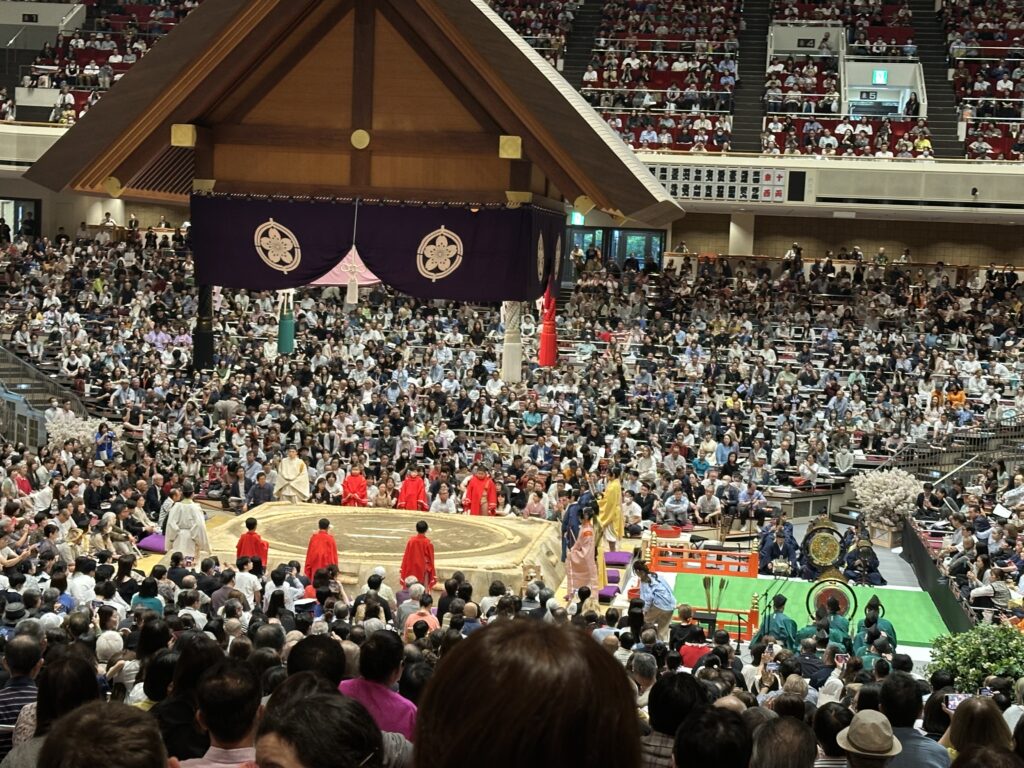

古式大相撲取組10番 幕内力士

古式大相撲では東西の力士が何番勝ったか、弓を持った人が矢で勝った本数を数えます。

前にいる音羽山親方(元鶴竜)が着ているのは、古式大相撲の審判の格好です。

平安時代はこんな感じだったんですね。

童相撲といって、子供がとる相撲があったり、行司は今のように仕切ることはしないため「待ったなし」や「時間いっぱい」などは言わないとのこと。両手を上に上げてから相撲を取り始める、いわばレスリング形式から取り組みが始まるのが古式大相撲だそうです。

今の方が瞬発力や立ち合いの大事さなどもあって、テレビ中継するからこその仕切りでもあるのかな〜なんて思いながらみていました。

わっぱ役のお子様たちよく頑張りました★とっても上手に相撲が取れていました。

頭につけている花は、クチナシともう一つ何かと言っていたけどなんだったかな、、

こういった赤い肩掛けや頭の花は力士も昔はつけていたんだとか。

古式大相撲の世界を堪能することができました。

古代相撲を見た感想まとめ

古代相撲は、室町時代から続く宮廷で楽しまれてきた舞楽の一つ、とのこと。

それが令和の現代でも再現できる環境がある、力士、相撲の歴史があることは素晴らしいなぁと思いました。

昭和から令和にかけて、日本相撲協会内でもさまざまな事情がありますが、個人的には今後も永く続いていってほしいなぁと思います。超少子高齢化の現代で、そもそも子供が少ない中で、さらに力士になりたがる子供が少ないという現実。

室町時代、宮中で行われていた古代相撲から、民衆のための相撲へ。江戸時代の横綱制度の登場に、戦争も乗り越え、さらに関東大震災後の東西統一からの日本相撲協会の設立へ。時を超えて変化していった大相撲のカタチ。今後の未来はどんなカタチになるのか、いち相撲ファンとして楽しみでなりません。

コメント